首页 > 新闻动态 > 行业研读

伴随2025年中央一号文件明确提出“深化农村改革,扎实推进乡村全面振兴”,强调以土地制度创新、产业融合发展和城乡要素流动为核心抓手。在此背景下,田园东方提出的“田园客厅”与“园田社”模式,成为衔接政策导向与社会需求的关键载体。

近期,田园东方创始人张诚先生撰写的《田园客厅和园田社的理想与未来——中央一号文件与乡村振兴战略下的实践与创新》原创文章探讨了这一模式如何将政策转化为社会实验,推动城乡融合,有望成为乡村振兴的创新实践和全球城乡融合的中国方案。

以下是文章原文内容——

一、政策背景:城乡融合与乡村振兴的双重驱动

2025年中央一号文件明确提出“深化农村改革,扎实推进乡村全面振兴”,强调以土地制度创新、产业融合发展和城乡要素流动为核心抓手。文件明确支持“探索宅基地出租、入股等盘活方式”,同时要求“壮大县域富民产业,健全城乡融合发展机制”。在此背景下,田园东方基于田园综合体进阶为城乡综合体,提出的“田园客厅”与“园田社”模式,成为衔接政策导向与社会需求的关键载体。

田园客厅以“三产融合”为内核,通过文旅、康养、教育等业态激活乡村资源;园田社则借鉴“开源模型”,构建城乡要素共享的社区网络。两者共同指向一个目标:在城乡二元结构松动的进程中,探索中国式现代化的乡村振兴路径。

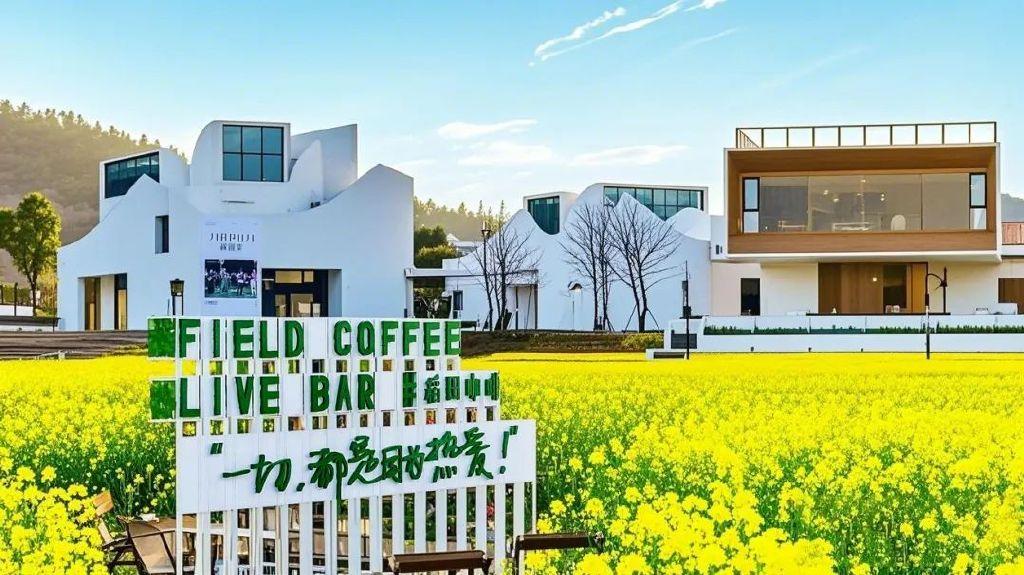

中共中央机关刊《求是》杂志刊发安徽省委书记署名文章中特别提到的田园东方项目——庐江汤池田园客厅

二、田园客厅:从空间活化到价值重构

(一)政策响应与功能定位

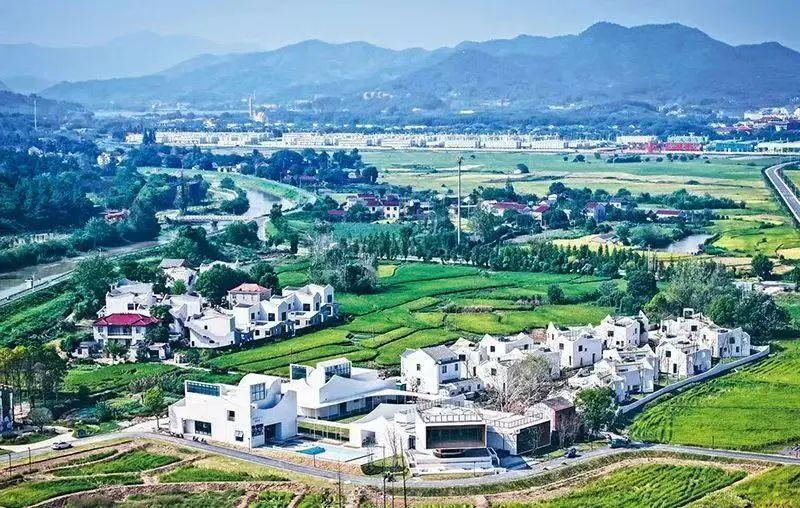

中央一号文件提出“有序推进农村集体经营性建设用地入市”,田园客厅的实践正是这一政策的落地样本。例如,南京汤山龙尚村通过盘活几十栋闲置农房,打造稼圃集艺术民宿集群,保留传统村落风貌的同时营造文艺时尚的文旅生活场景,形成“新旧共生”的空间美学。村集体通过集体建设用地出租获得保底租金与联合经营收益,实现了“资源变资产”的政策目标。

田园客厅的功能不仅限于物理空间改造,更在于价值链条的延伸:

● 产业融合:合肥汤池田园客厅以稻米文化为核心,串联加工体验、研学教育、艺术展览等模块,形成“地方好物经济涟漪圈”;

● 生态赋能:通过花果大陆地方好物产业联盟、温泉资源文旅经营开发等,将生态价值转化为经济收益,响应文件“健全生态产品价值实现机制”的要求。

花果大陆地方好物线下展销中心及产业促进联盟

(二)文化内核与社会意义

田园客厅的设计理念源于“田园风格”的自然美学,其核心是“质朴自然”与“人文共生”。例如,南京龙尚村将村集体闲置土地改造为社区服务中心,链接医疗、教育等公共服务,吸引城市家庭短期、长期驻留,营造乡旅Styles的“半城半乡”生活方式。这种模式不仅满足城市人群对“诗意栖居”的旅居向往,也通过文化互动消解城乡认知鸿沟。

三、园田社:开源模型与社区共建

(一)理论溯源与实践创新

园田社的构想仿鉴了计算机科学的“开源思想”,将乡村视为可编辑的“社会操作系统”。其核心在于模块化设计:

● 基础设施层:土地整理与市政配套,如南京汤山项目的道路与管网升级、社区公共服务系统;

● 服务中间件:EPC-O运营体系、社区管理公约、数字化管理工具,确保业态兼容性;

● 应用生态层:民宿、市集、农场等业态按需组合,支持多方主体“二次开发”。

这种模式在合肥庐江汤池项目中得到验证:以温泉康养为“核心进程”,加载有机农业、自然教育等“子程序”,形成多线程并发的城乡交互系统。

(二)创新扩散与社群治理

园田社通过南京市的“莱斯乡村”行动,实现了试点公开运营,或可实现地方政府与企业可“分叉”本地化版本。可以做一个畅想:成都生态社区借鉴南京民宿管理模块,景德镇艺术村落调用庐江产业融合算法,形成分布式振兴网络。这种开放协作机制,暗合埃弗雷特·罗杰斯的“创新扩散理论”,通过早期采用者(如乡贤、创客)推动模式传播,最终实现城乡要素的“双循环”。

南京“莱斯乡村共享小院+”计划启动

南京汤山龙尚园田社

四、挑战与未来展望

(一)政策适配与风险管控

尽管政策红利显著,实践中仍需应对多重挑战:

● 合规性风险:宅基地利用需严格遵循“非商品房化”底线,南京汤山项目通过“逆向规划”优先划定生态红线,确保开发合法;

● 利益分配:文件要求“保障农民在土地增值中的收益”,可以尝试设计“保底收益+利润分成+技能入股”组合模式,避免资本垄断红利。

(二)技术赋能与人文平衡

未来需在数字化与乡土性间寻求平衡:

● 智慧治理:构建城乡要素流动监测平台,实时分析人口、资本、土地数据,优化资源配置;

● 文化自觉:保留农耕节庆、手工技艺等传统符号,避免技术理性侵蚀乡土文化基因。

(三)全球视野与本土实践

田园东方曾做过许多欧洲发达经济体社会实践中具有积极意义案例的介绍,未来的探索可借鉴国际经验与本土文化结合的思考:

● 瑞典于特耶纳:以人本主义理念构建“乡土自治”社区,强调生态与人文的共生;

● 以色列基布兹:通过产业升级应对全球化挑战,其经验提示中国乡村需强化“内外双循环”能力。

五、结论:迈向城乡共生的文明新形态

田园客厅与园田社的实践,本质上是将政策文本转化为社会实验的过程。中央一号文件提供的制度框架,指导田园东方的“四融”理念(产业、空间、社群、生态),实践与制度框架形成共振,共同推动城乡从“物理叠加”转向“化学融合”。

畅想一下,当南京龙尚村的创客与老农共编“节气编程课”,当庐江汤池的稻田与城市消费市场通过区块链技术连接,我们看到的不仅是经济社会的成长,更是一种文明形态的演进——在这里,效率与诗意、科技与人文、城市与乡村实现了真正的共生。未来,这种模式有望成为乡村振兴的“开源代码”,为全球城乡融合提供中国方案。